中学受験理科で学ぶ内容は、自然科学の歴史でもあります。

例えば「光」を取り扱う分野では、光の性質として下の3つが説明されています。

? 光は直進する

? 光は平らな鏡で反射し、この時入射角=反射角となる

? 光は水やガラスの境界面で屈折する

?と?は紀元前2世紀、古代ギリシアのエウクレイデス(あのユークリッド幾何学で有名なユークリッド)らによって体系立てられた分野です。?はそれよりも少し新しいのですが、それでも2世紀アレクサンドリアのプトレマイオスがその関係を見いだし、17世紀のホイヘンスによって完成されました(ホイヘンスの原理)。

このうち?光の直進性は、子供達はなんの疑問もなくストンと受け入れます。

そんな単純なところから、どのような問題が作られるのかというと、ピンホールカメラを使った問題が多いです。

ピンホールカメラは、アルファでも何度か登場します。

3年生では自分たちの手で作ってみますし、

4年生では像の形や、大きさを学びます。

その原理があまりに単純であり、覚えることも少ないのですが、

敢えて出題される場合には、一筋縄ではいかないような問題作りがなされます。

「像がさかさになる」など言葉の暗記のみだと、太刀打ちできないでしょう。

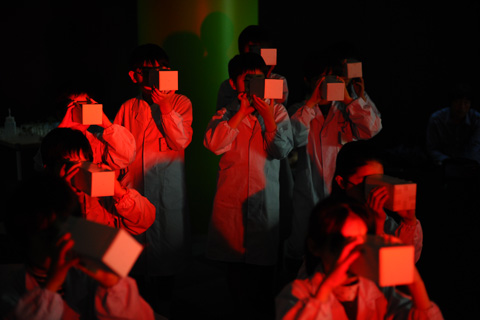

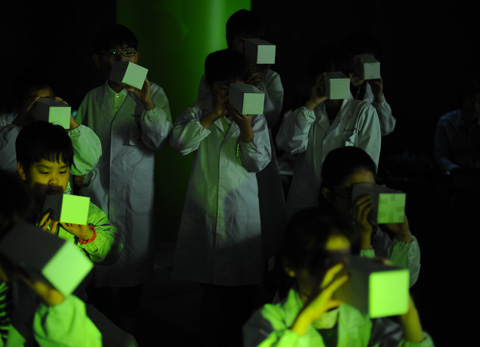

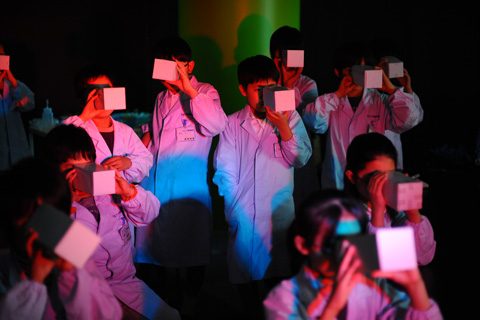

今回の5年生の授業では、複数個の穴が開いた箱を使って、光の三原色の色を見る実験をします。

どのように見えるか、想像できますか?

穴の数や形や大きさがどのように変化しても、

光が進む道すじを、1本1本描いていけば、正解にたどりつきます。

|