理科の中でも物理、特に力学分野は、

実験を行うのがとても難しい分野です。

一見簡単そうに見える「てこ実験器」も、

隠された工夫が随所にしてありますし、

「滑車」などに至っては、滑車や糸の重さで

なかなかつり合わせることができません。

ざっくりとした傾向を見るだけの実験なら可能なのですが、

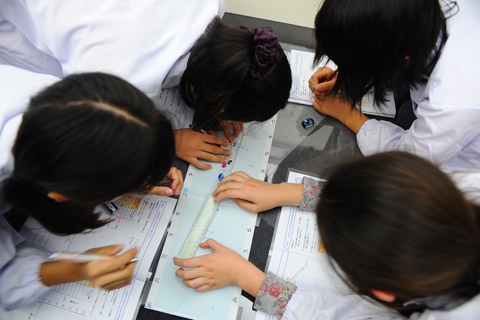

データをとって比例・反比例などの規則性を見つけようとすると、

装置自体の重さや摩擦に悩まされるのです。

「物体の運動」の単元も例外ではなく、

始めはなかなか理論値通りのデータが出せなくて苦労しました。

しかし最近ようやく良好な実験データを得られるようになってきました。

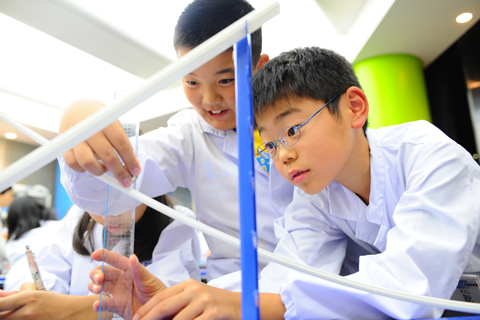

斜面を球を転がして、

転がす高さと速度の関係を読みとります。

実験作業自体はとても楽しく、

コロコロと転がる球に、特に男の子が大興奮します。

本能的なものを感じます。

速度をはかったり、

机から飛ばして飛距離を調べたり、

木にぶつけてしょうげきの大きさを調べたりと、

何十回もデータとりを重ねてグラフをつくります。

得られるのは物理法則に基づいた、

非常に美しい実験結果です。

といっても、この美しさを感じることができるのは、

普段から数を扱う練習を重ね、数値に対する感性が磨かれている

中学受験生だからこそでしょう。

普通の小学生ではまず不可能です。

スタンダードコース「運動とエネルギー」より

|