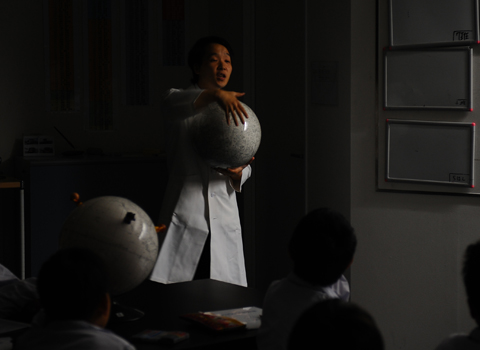

月の授業。教室を暗幕で暗くします。

私が月球儀を持って動き、月の位置によって満ち欠けする様子を見たり、

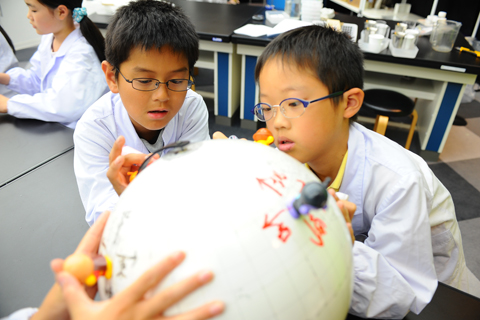

各自が月模型を持って満ち欠けを見たり、

さらには蛍光塗料でよりリアリズムを出して満ち欠けを見たりします。

自分(地球)のまわりにある、月の位置と満ち欠けの関係を感覚的につかめるようになります。

ここから話は一転し、

地球儀の人形から見た東西南北を書きこみます。

それを北極上空の視点から見ます。

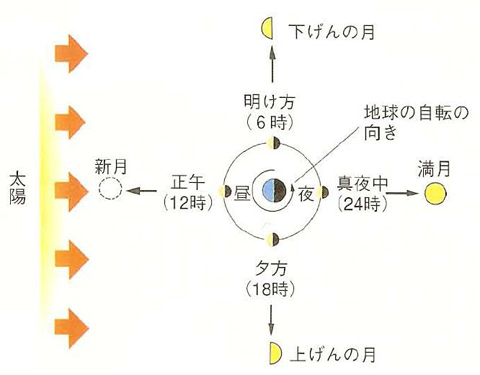

これらの実験は、全て下の一枚の図に落とし込まれていきます。

この図が正確に理解できれば、月の単元はマスターしたようなものです。

しかしあいまいなままだと、これからも問題が出るたびに間違い続けるでしょう。

図の理解が明暗を分ける、そんな極めて大事な図です。

しかしこの図、子供達にはとても難しく、なかなか理解できません。

だからアルファでは、実験を通してさまざまな角度から地球と月を見ることで

この図の理解を助けます。

私も指導経験が浅かったころ、何度も何度もこの図を説明しても、

子供は理解してくれず困りました。

この図のどこが難しいのかが、当時の私にわからなかったのです

。

月の指導の第一歩は「この図が子供達から理解されにくい」ことに気付くことです。

アルファの月授業は、この1枚の図を理解するためにあります。

|