火遊び はどの学校でも家庭でも

強く禁止されていることと思います。

子供達にとって火は

火傷や火事を引き起こす危ないものであり、

触れてはいけないもの、

こわいものというイメージがあります。

その一方で火は

すごいパワーを持っているので興奮し、

楽しそうだなと本能的に感じています。

結果、火に対してとても興味がありつつも、

取り扱いの経験がほとんどない・・・

というのが標準的な小学3〜4年生の実体だと思います。

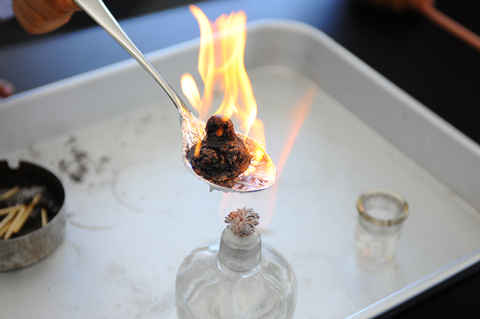

実験教室では、さまざまな物を熱するために、

マッチ・アルコールランプ・ガスバーナーは日常的に使用します。

そこで、少し早いかなとも思いながらも、

今年の3年生のプライマリーコースでは、

「もえるもの」という単元をつくり、燃焼を調べることにしました。

「どんな物が燃えるか?」と聞いたら

「木!! 紙!!」と真っ先に返ってきましたので、

まずは木を燃やすところから始めました。

燃焼後の木は電子天秤の目盛が動かないくらい軽くなりました。

次に紙を燃やしました。

(折り鶴はたまだ先生が一生懸命折りました)

空気が入らないようにふたをして熱すると、真っ黒な炭の鶴になりました。

その他にも、アルコールや・・・

(大きな炎にビビル子供達)

砂糖や・・・ (燃えないねと油断した頃、燃え上がりました)

豆や・・・

(豆も大炎上)

鉄なども、予想に反して燃えました。

今回は無事終えることができて良かったのですが、

火そのものや炎そのものに触れてやけどをする子は滅多にいなくても、

熱した金属に触れてやけどをしてしまいがちです。

火を消したら安心して、まだ熱いことを忘れてしまうようです。

気をつけましょうね。

人は火を扱うことによって、大型動物よりも強い力を得ることができるようになりました。

加熱や調理以外にも、神に仕える行事などでも使われています。

炎にどこか神秘性を見いだしているのでしょう。

火はこわくてどこか神秘的で、それだからこそ楽しいのかもしれませんね。

|