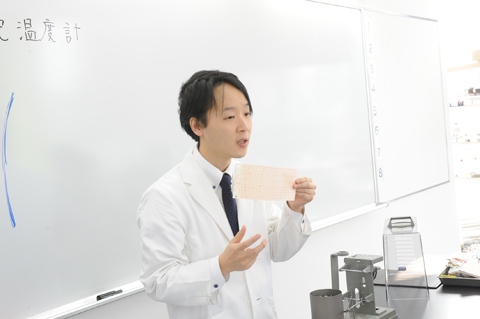

気象観測をする装置に「自記温度計」というのがあります。

1週間の気温を記録して置いてくれるのですが、

何よりもその原理がメカニカルなのが面白い。

温度の測定は2枚の金属板を張り合わせた バイメタル で行います。

2枚のうちの片方の金属は温度が上がると伸びやすく、

この時長さの違いが大きくなるため曲がります。

その曲がり方をテコで大きくして、腕の先についたペンで記録します。

そして記録用紙自体が回転して、時間を表します。1回転で1週間。

だから1枚の紙に1週間分の温度が記録されます。

小学校でもなかなか動いているところは少ないようで(管理が大変)、

見たことが無い子が多いようでした。

そこで一昨年、教室を持ったのを記念して購入しました。

(その前は日借りの教室だったので長期実験ができなかった・・・)

温度グラフから天候を予測。

教室で普段使っているのは「アルコール温度計」。いわゆる棒温度計。

赤い液体の体積が温度によって変化することで読みとります。

また、私が子供の頃の体温計は「水銀体温計」といって、

中に水銀が入っていたものです。

それも今は昔。

「ブンブン振って温度を下げる」儀式も子供達は知りません。

振りすぎて割って水銀がコロコロと出てくるなんて経験もありません。

最近の家庭用デジタル体温計は「サーミスタ」といって

温度によって電気抵抗が変わる原理を利用したもの。

これはさすがに理解の範疇を超えていて、子供達にはブラックボックス。

テレビにせよゲームにせよ、技術の進化とともに、

中がどんどんブラックボックスになっていくのは残念です。

|